パートンコー (ปาท่องโก๋) とは、中華の油炸粿が源流の「タイの揚げパン」のこと。名前の由来と油炸粿との関係は文末を参照願います。タイではX形になるように揚げるのが伝統のようです。

タイの朝は、パートンコー屋台を至る所で見つけることができます。ナムタオフー (น้ำเต้าหู้) も一緒に売っている屋台が多いですね。ナムタオフーとは「豆乳」のこと。パートンコーとナムタオフーを買って会社で食べる方もいますよ。

以下の写真はパートンコー屋台の様子。パートンコーは1個あたりの価格設定が一般的。欲しい数を伝えると底に紙を敷いたビニール袋に詰めてもらえます。ナムタオフーは一人分の価格設定で、即対応できるようにナムタオフーを袋詰めして準備している屋台も多いですね。さらに、ナムタオフーに入れるトッピングを用意している屋台もあります。

以下の写真のようにナムタオフーに千切ったパートンコーを浸して食べるのもありですよ。

パートンコーに付けるディップを別売りで用意している屋台もあります。緑色のパンダンの葉の搾り汁が入ったサンカヤーバイトゥーイ (สังขยาใบเตย)、クリーム色またはオレンジ色の卵のサンカヤーカイ (สังขยาไข่)、練乳など。サンカヤー (สังขยา)とは、ココナッツミルクで作ったタイのカスタードクリームのこと。

以下の写真はテイクアウトしたパートンコーと別売りのサンカヤーバイトゥーイの様子。バイトゥーイの香りのある人気のディップです。

現場で生地を伸ばして、油で揚げている屋台も多いですよ。観察していると非常に面白い。小麦粉に砂糖、塩、イースト、ベーキングソーダやベーキングパウダーで作った生地を伸ばしてカット。カットした生地を2枚合わせ、真ん中あたりを押し潰してから油で揚げると、パートンコーの基本のX形になるのです。

ところで、丸い形のパートンコーを用意している屋台もあります。サラパオ (ซาลาเปา) またはサラパオトート (ซาลาเปาทอด) と呼び、区別するのが一般的。サラパオとは「中華まん」の総称、トート (ทอด) は「油で揚げる」の意味。中に具は入っていません。パートンコーの生地に砂糖を加えて、円盤状に形を整えて油で揚げたスタイル。甘いパートンコーなのです。

パートンコーはパン屋さんと同じで、屋台により味と食感、大きさに違いがあります。甘い系と塩っぱい系、ふっくら系ともっちり系があるので、自分好みのパートンコーの屋台を見つけてください。

そうそう、パートンコーの専門店もあります。屋台と比べると専門店の方が一般的にはサイズが大きいかもしれませんね。値段は高いですが美味しいですよ。

以下の写真はテイクアウトした専門店のパートンコーの様子。屋台のパートンコーの2倍以上の大きさがあります。3個も食べれば十分です。1個あたり6バーツ也。

ある日の我が家の出来事 ...

この日は嫁と二人分の朝食とのことで、パートンコーを多目に購入。1個2バーツのパートンコーが 20個。1袋 10バーツのナムタオフーが2袋。合計で 60バーツ也。

この日のナムタオフーは、全トッピング入りのナムタオフー。トッピングを入れても入れなくても値段は同じ。

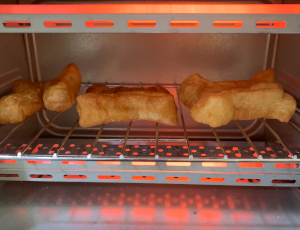

やはりパートンコーは食べきれませんでした。食べ残しのパートンコーは、後でオーブントースターで焼いて食べます。焼きパートンコーも美味しいですよ。皆さんも お試しあれ!!

パートンコーと油炸粿と白糖粿

パートンコーの名前の由来は、潮州系の白糖粿の発音 [bêh8teng5guê2] らしい。しかし、白糖粿とは「もち粉に砂糖を加えて練った生地を油で揚げた餅菓子」で別なスタイルのお菓子なのです。本当なら、パートンコーは「油炸粿」なるお菓子なのですが ......

遠い昔の話。お菓子売りは「油炸粿」と「白糖粿」の両方を一緒に売っていたとのこと。そして、呼び込みのため、歩き回りながら両方の名前を大声で叫んでいたとのこと。実際には「油炸粿」に人気があったのですが、タイ人は「油炸粿」を『白糖粿=パートンコー』と誤解することがよくあったらしい。いつしか、人気のない本物の「白糖粿」は姿を消し、人気のある「油炸粿」が、パートンコーと呼ばれることになったらしい。

ナムタオフーについて興味のある方は、以下も読んでみてください。